すべて寅に起て得分あるべし。 辰巳の刻迄臥ては、主君の出仕奉公もならず、 又自分の用所もかく、何の謂かあらむ、日果むなしかるべし。 夕方は、八時頃には寝るべきである。 夜盗は必ず深夜に忍び入るものである。 夜遅くに無用の長雑談などして、遅く寝入ったりすれば、家財を取られることとなる。 朝は、午前四時に起き行水・礼拝して六時前には出仕 北条早雲の名言「早雲寺殿廿一箇条(家訓)」友達選びの基本とは? 南洲翁遺訓とは?西郷隆盛が残した名言・遺訓集の本おすすめ3選! 徳川家康の遺訓(人の一生は)の意味をあなたに置き換えて解説! 小田原城の歴史を簡単に!北条が残した総構が際立つ名城!北条早雲 戦国武将 「上下万民に対し、一言半句にても虚言申すべからず。 かりそめにも有のままたるべし。 虚言を言いつくれば癖になりて暴かれる也。 」 「少しの暇あらば、物の本を文字のある物を懐に入れ常に人目を忍び、見るべし」 ¥塾

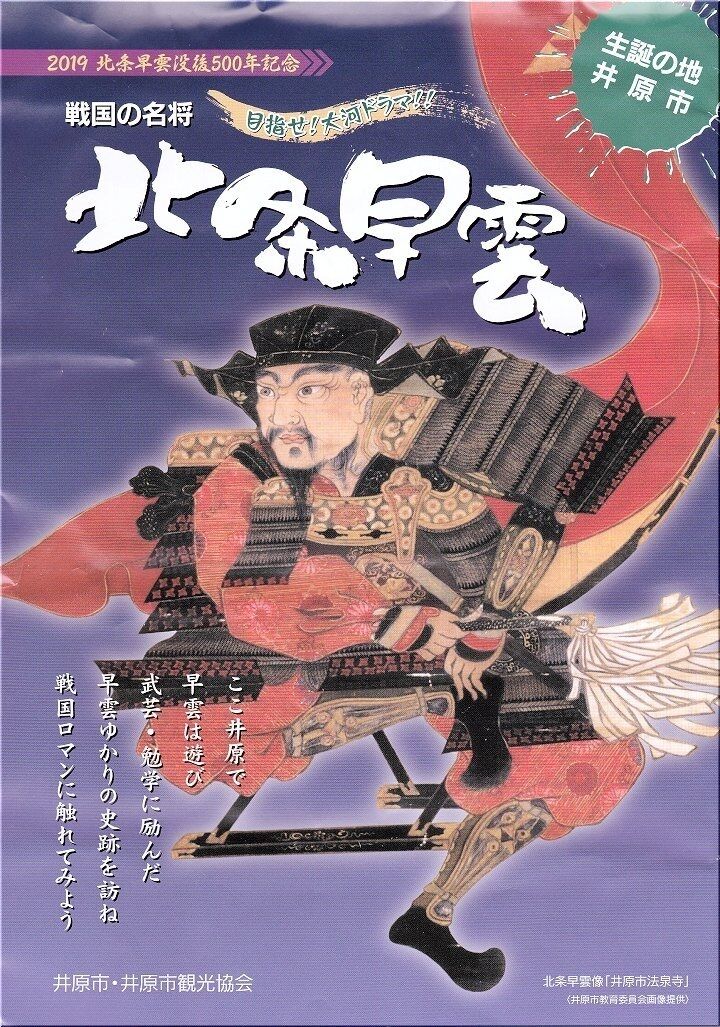

北条早雲の旧姓と 信長の野望での能力値は 大河ドラマにはまだ未登場 歴史キングダム

北条早雲 名言

北条早雲 名言- 北条姓を使うようになったのは、相模や関東とゆかりの深い 鎌倉 時代の執権 北条氏 の権威を受け継ごうと、2代目の 北条氏綱 から北条氏を称するようになったので、北条早雲の時代は出自である伊勢氏を称していた。 また「早雲」と言う名だが「早雲庵宗瑞」との法名や、北条家の菩早雲出自の謎 今年は、北条早雲が明応四年(1495年)に大森藤頼(ふじより)を遂(お)って小田原城に入ってから、ちょうど五百年になる。 注:この記事は平成7年度に広報おだわら紙上に連載 この、早雲に始まる北条氏を、鎌倉時代の執権北条氏と

北条早雲 巧みな民政で北条家の繁栄を築いた大名 名言 生涯 大名 武将の名言

北条氏綱 勝って兜の緒を締めよ 北条氏綱は父早雲の業績を引き継ぎ、関東で地盤を固め戦国大名後北条氏の地位を確固たるものにした武将です。 氏綱は嫡子氏康に与えた5箇条の書置きを残しています。この言葉はその書置きの最後に綴られている言葉北条早雲の名言に集約された大成の秘訣とは? 戦国大名の先駆け的な存在で、伊豆・相模を拠点とする「後北条氏」と呼ばれる一大勢力の土台を築いた 北条早雲。 このような大業を成し遂げるには、千里の道も一歩からと言われるように、日々の積み重ねが大きな影響を及 北条早雲は成り上がりものではなかった? 家系図で検証! 戦国時代、下克上の典型と 一度は聞いたことのある格言ではないでしょうか。 これは後北条の第2代当主、 北条氏綱 ほうじょううじつな の遺言に見られる言葉です。 巧みに伊豆国を獲得し関東支配の基盤を築いた北条早雲の嫡男。 上杉謙信、武田信玄らと並び立ち最盛期を担った北条氏康の父。 歴史に名を轟かせた2人の間に挟まれた北条氏綱とはどんな人物だったのでしょうか。 氏綱の

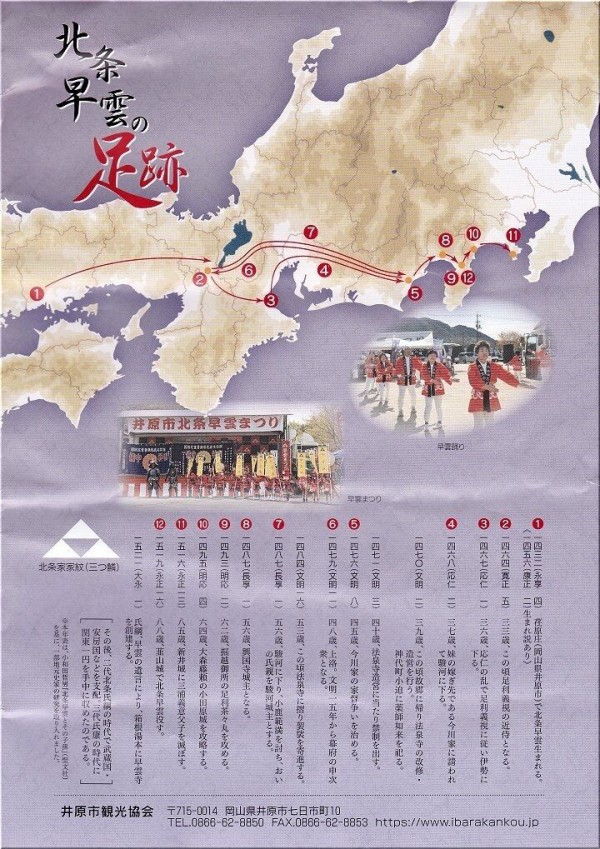

北条五代観光推進協議会 1 (北条氏ゆかりの8市2町で構成)は早雲の出自を備中伊勢氏の幕臣として、生年については享年説と享年64説を併記している 。 岩波書店 の国語辞典『 広辞苑 』では、伊勢宗瑞に関する解説は、第六版まで「北条早雲」の項目で掲載されていたが、第七版では、解説が「伊勢盛時」の項目に移り、「北条早雲」の項目は、「伊勢盛時」へ 減税で民を喜ばせた最初の戦国大名、北条早雲 標準 拡大 標準 拡大 さまざまな戦国武将を取り上げてきました本連載ですが、今回は「最初の戦国大名」ともいわれる北条早雲を紹介します。 戦国大名とは、一般的に中央政府である幕府の支配から逃れ 北条早雲の名言第二弾です。 「早雲寺殿廿一箇条(家訓)」から、 友達選びの基本 とは? について、ご紹介していきましょう。

北条早雲の格言・名言 自己の才能のある点をほのめかして申しのべたりしてはならぬ。 事柄によって自分一人では計りかねるような御返事は、分別ある人に相談した上で(上司に)申しあげるようにするがよい。 どこまでも自己というものを念頭に置いてはならぬ。 神仏を礼拝することは、身の行ないというものである。 神仏に対して拝む気持ちがあるならば北条 早雲の名言 Soun Hojo 文武弓馬の事については、武士たる以上、常の道であるから、とくに書き記すまでもない次第である。 文を左にし武を右にするのは、古から伝わっている武士の道であって、文武はともに兼ねそなえなくてはならぬものである。第4条 「手水は素早くすませること。水はたくさんあるからと無駄遣いしてはならない」 第5条 「礼拝とは、すなわち身の行いである。正直で柔らかな心を持ち、上の者を敬い、下の者を思いやる。

北条早雲が残した名言から 現代の私たちが学べるコト はじめての三国志

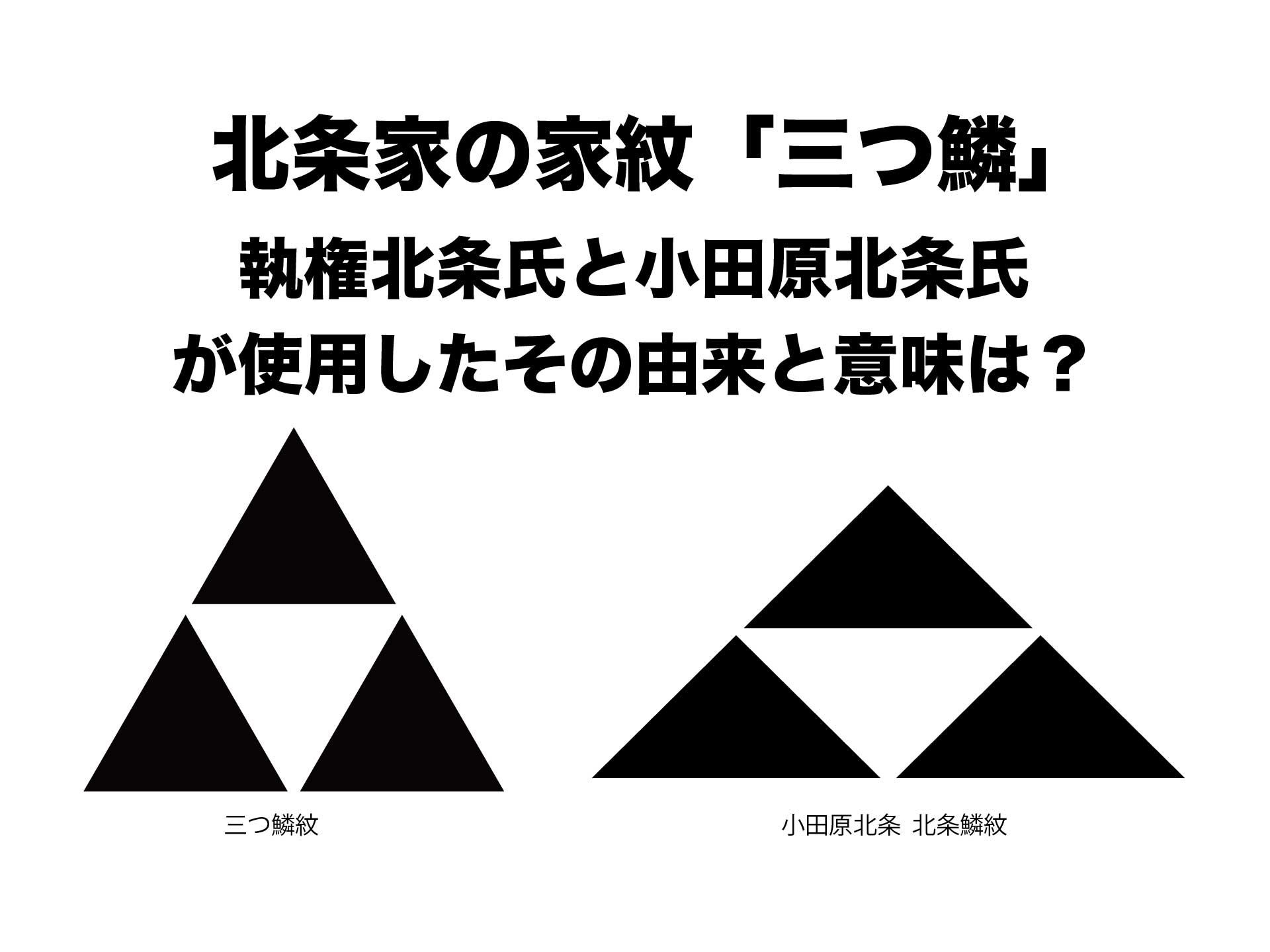

北条家の家紋 三つ鱗 執権北条氏と小田原北条氏も使用したその由来と意味は Histonary 楽しくわかる歴史の話

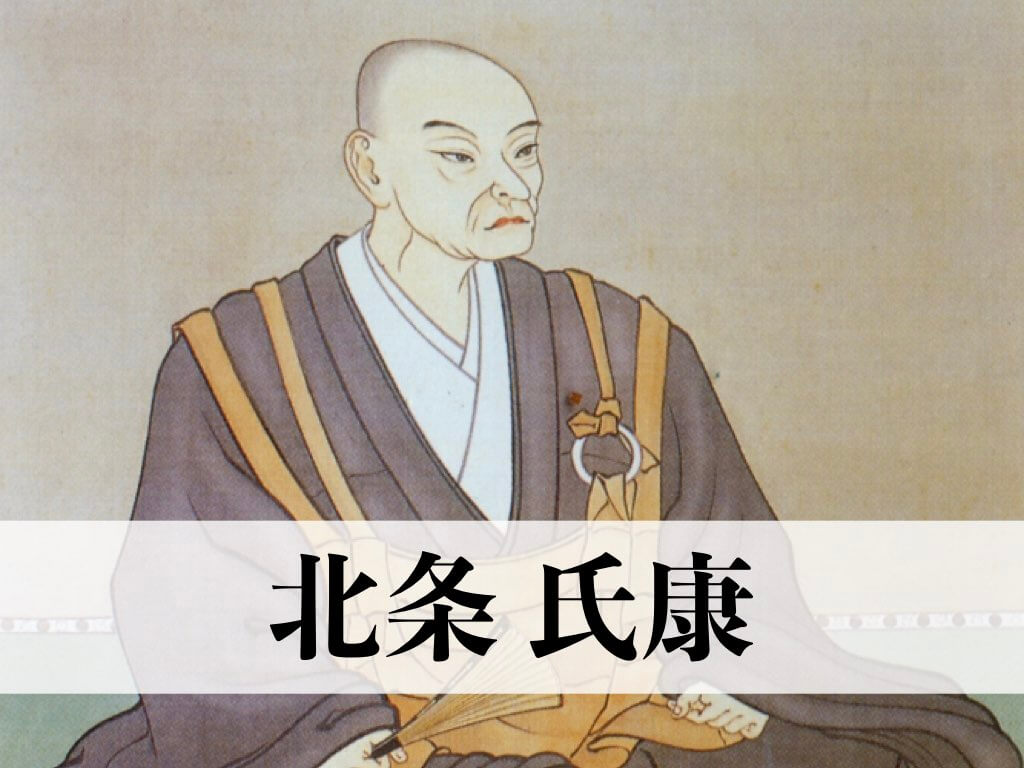

北条早雲 。 このような大業を成し遂げるには、千里の道も一歩からと言われるように、日々の積み重ねが大きな影響を及ぼすものです。 北条早雲の残したといわれる名言には、その日々の大切さを説いたものが数多く存在しています。北条 氏康(ほうじょう うじやす)は、戦国時代の武将。 相模国の戦国大名。 後北条氏第2代当主・北条氏綱の嫡男として生まれる。 後北条氏第3代目当主。母は氏綱の正室の養珠院 。 関東から山内・扇谷両上杉氏を追うなど、外征に実績を残すと共に、武田氏・今川氏との間に甲相駿三国 名言 7月 7, 7月 8, 戦国武将の辞世の句 戦国武将の辞世の句一覧です。 後世に創作されたものや、辞世ではないけど亡くなる前に残された有名な句なども含まれています。 武将じゃない人もいたりしますが、戦国に生きた方々の最期の華を感じて

新年のご挨拶北条早雲の名言を 世界の言語で発信new Year Greetings ブラック企業を許さない市民の会

北条早雲を5分で 北条政子や北条時宗とはまったく関係ない れきし上の人物 Com

北条早雲(ほうじょうそううん)といえば、「最初の戦国大名」として有名ですね。 彼から「戦国時代」がはじまったのです。 今回、北条早雲のかんたんな経歴、北条政子や北条時宗との関係を紹介していきますよ。 目次 1 北条早 &he 北条早雲の名言です。 少しでも暇があらば、物の本を見、文字のある物を懐に入れて、常に人目を忍んで見るようにせよ。 後北条氏の祖で、戦国大名の先駆けとも言われる北条早雲(伊勢 盛時)の名言です。名言・辞世の句 北条早雲が語ったといわれる言葉。 最後の言葉も紹介。 人柄や当時の心情が見えてきます。 北条早雲の遺訓より。 全文は以下。 「上下万民に対し、一言半句も虚言を申すべからず。 そらごと言いつくればくせになりて、せせらるる也。 人に頓とみかぎらるべし。

人生の役に立つ 戦国武将の名言100選 31 70 株式会社 ディソナンス

北条早雲とは 生涯や小田原城 家系図や名言について解説

北条早雲の名言 名言① 少の隙あらば、物の文字のある物を懐中に入れ、常に人目を忍びて見るべし。 寝ても覚めても手なざれば、文字忘れる事あり。書くことも同じき事。 意味少しでも暇があれば、書物を懐に入れておき、人目を忍びながら読むと 北条早雲(ほうじょうそううん)は、戦国時代の幕開けに活躍した戦国武将として、後世に名を残しています。 北条早雲が残した名言から、現代の私たちが学べるコト はじめての三国志北条早雲 Toggle navigation 語録を投稿 語録を画像から投稿 北条早雲 名言数 2 室町時代の武将。戦国大名となった後北条氏の祖。

北条早雲 巧みな民政で北条家の繁栄を築いた大名 名言 生涯 大名 武将の名言

北条早雲の名言に集約された大成の秘訣とは 歴史上の人物 Com

ゆうべには五ツ以前に寝しづまるべし 北条 早雲(ほうじょう そううん)・・・室町時代の武将で、戦国大名となった後北条氏の祖。 名言・名句・名文・格言・座右の銘北条 早雲(ほうじょう そううん Soun Hojo) (室町時代中後期・戦国時代初期の武将 戦国大名となった後北条氏の祖 1432 or 1456〜1519) 文武弓馬の事については、武士たる以上、常の道であるから、とくに書き記すまでもない次第である。 北条政子のプロフィール 北条政子(ほうじょうまさこ)・平安時代末期から鎌倉時代初期の女性。・鎌倉幕府を開いた源頼朝の妻。・周囲の反対を押し切り、伊豆の流人だった頼朝の妻となり、頼朝が鎌倉に武家政権を樹立すると御台所と呼ばれる。Wikipedia 北条政子の名言5選 (1) 皆さ

隠れた名将 長尾景春 太田道灌のライバルで北条早雲と並ぶ下剋上の雄 日本の白歴史

北条早雲 一 伊勢新九郎 日本の歴史 解説音声つき

北条氏康の名言: 小事をおろそかにするな 「 小事をおろそかにするな 」 これが現代でも最も有名な北条氏康の名言ですね。北条早雲の他の名言 北条早雲の考えや人柄がわかる、その他の残された言葉。 「 上下万民に対し、一言半句、虚言を申すべからず 」 ←小才は縁に逢って縁に気づかず、中才 ↑一覧へ戻る 己の弱き判断を棄て、デウスの賢慮に服従す→ 北条早雲の名言・エピソード 北条早雲の名言やエピソードについても紹介したいと思います。 二本の杉をかじるネズミ ある日、北条早雲は「ネズミが2本の大きな杉の木をかじって倒すと、そのネズミは大きな虎になった」という夢を見ました。

北条氏綱の格言 名言 有名人の名言 格言集

Q Tbn And9gcqtxrajmosacdclsbim3fbn 6 Ubly Yd14ox8bnyxfqekdhiq8 Usqp Cau

北条早雲の名言に集約された大成の秘訣とは 歴史上の人物 Com

蒼天録実況 北条早雲01 1495 駿河の梟雄 伊勢新九郎 関東を狙う Youtube

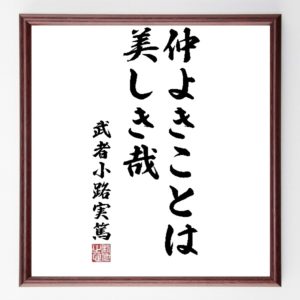

戦国時代の人物 武将 平賀隆保 の辛い時も頑張れる名言など 戦国時代の人物 武将の言葉から座右の銘を見つけよう 名言書道家

Amazon 書道色紙 北条早雲の名言 どこまでも自己というものを念頭に置いてはならぬ 額付き 受注後直筆 千言堂 Z7605 色紙 文房具 オフィス用品

書道色紙 北条早雲の名言 上下万民に対し 一言半句にても虚言を申すべからず 額付き 受注後直筆 Z3705 ハンドメイドマーケット Minne

書道色紙 北条早雲の名言 少しの隙あらば 物の本をば 文字のあるものを懐に入れ 常に人目を忍び

北条早雲が残した名言から 現代の私たちが学べるコト はじめての三国志

北条早雲 巧みな民政で北条家の繁栄を築いた大名 名言 生涯 大名 武将の名言

知っておきたい日本の名言 格言事典 株式会社 吉川弘文館 安政4年 1857 創業 歴史学中心の人文書出版社

北条早雲の名言 早雲寺殿廿一箇条 家訓 友達選びの基本とは 日本の歴史わかりやすくもっと知りたい

北条早雲 後編 元nhkアナウンサー 松平定知 Necネクサソリューションズ

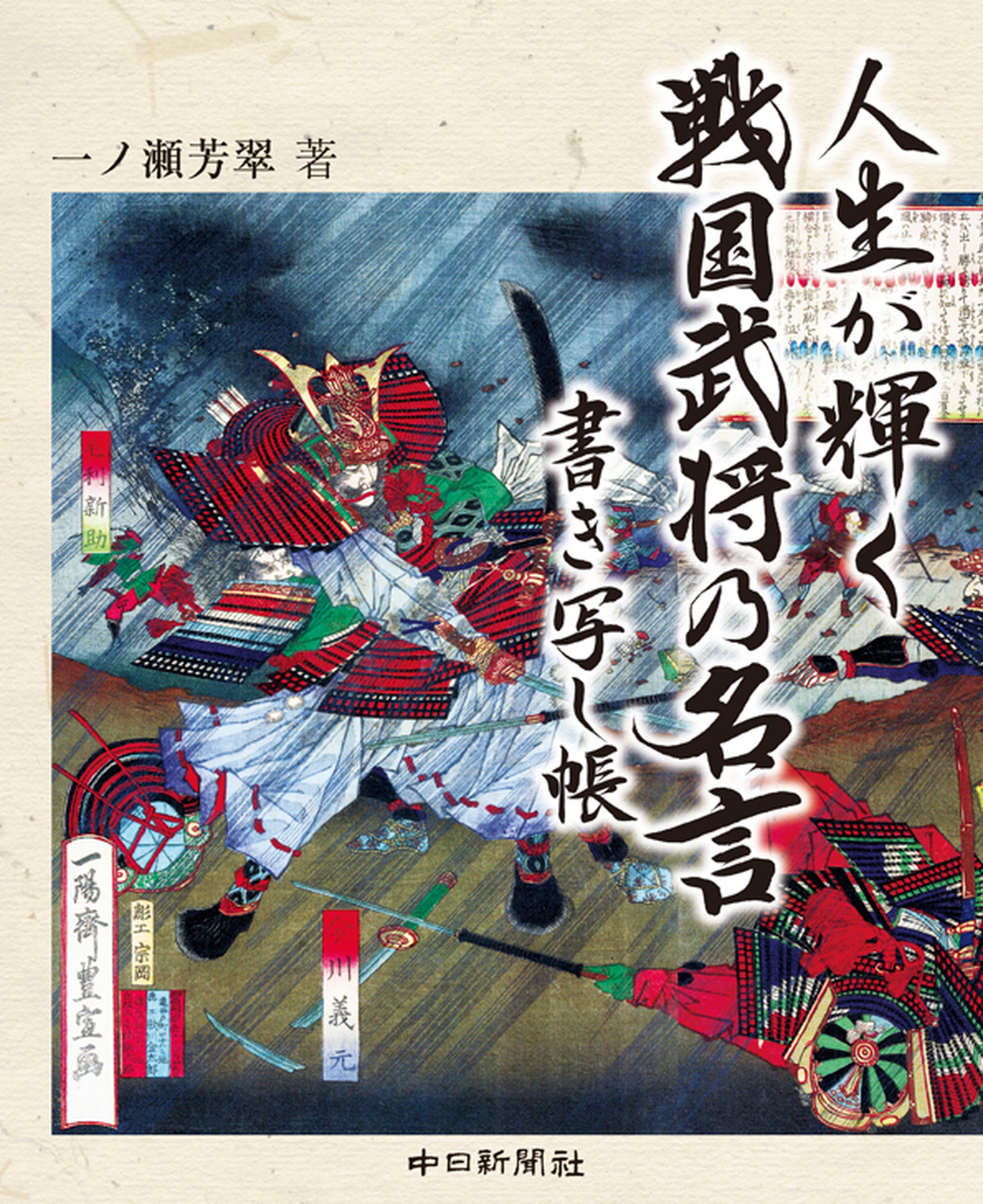

中日新聞社 人生が輝く 戦国武将の名言 書き写し帳 一ノ瀬芳翠オフィシャルショップ

北条早雲 毛利元就 他 戦国武将名言トランプ 武将銅像天国

北条早雲をよく知れるおすすめ本6選 伝記から解説書 小説や漫画まで レキシル Rekisiru

一人勝ちはng 戦国の知将 北条早雲に学ぶ 人から嫌われない テクニック 毎日が発見ネット

北条早雲 巧みな民政で北条家の繁栄を築いた大名 名言 生涯 大名 武将の名言

北条早雲 後編 元nhkアナウンサー 松平定知 Necネクサソリューションズ

北条早雲の名言色紙 少しでも暇あれば文字に親しめ 額付き 受注後制作 Z8709 名言色

北条早雲の旧姓と 信長の野望での能力値は 大河ドラマにはまだ未登場 歴史キングダム

北条早雲の格言 名言 有名人の名言 格言集

北条 早雲 家 系図

1

北条早雲とは何者か 残した名言や北条政子や子孫について紹介します 武将好き歴史ドットコム

北条早雲をよく知れるおすすめ本6選 伝記から解説書 小説や漫画まで レキシル Rekisiru

一日一言 名言 人間は人目につかないところでの努力が大切だ 北条 早雲

北条 早雲の名言 Soun Hojo 偉人たちの名言集

北条早雲の名言に集約された大成の秘訣とは 歴史上の人物 Com

北条早雲とは 生涯や小田原城 家系図や名言について解説

ヤフオク 戦国武将の家訓と名言 歴史と旅s59 9 今川氏親小

北条早雲 三 小田原攻略 日本の歴史 解説音声つき

北条早雲とは何者か 残した名言や北条政子や子孫について紹介します 武将好き歴史ドットコム

刀剣ワールド 北条早雲 戦国武将

北条早雲の名言 早雲寺殿廿一箇条 家訓 友達選びの基本とは 日本の歴史わかりやすくもっと知りたい

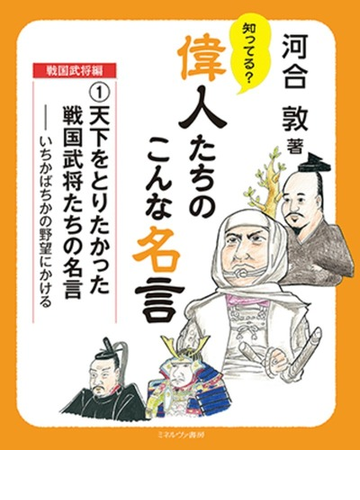

知ってる 偉人たちのこんな名言 戦国武将編1 天下をとりたかった戦国武将たちの名言の通販 河合敦 紙の本 Honto本の通販ストア

北条氏綱は北条早雲の息子で小田原城を本拠とした 息子に残した遺訓とは 歴史キングダム

北条早雲が残した名言から 現代の私たちが学べるコト はじめての三国志

名言 格言 戦国時代の武将の気になる言葉 家紋 一覧リスト Iso Labo

北条早雲 毛利元就 他 戦国武将名言トランプ 武将銅像天国

北条早雲の名言に集約された大成の秘訣とは 歴史上の人物 Com

北条早雲が残した名言から 現代の私たちが学べるコト はじめての三国志

北条早雲 毛利元就 他 戦国武将名言トランプ 武将銅像天国

北条早雲の名言に集約された大成の秘訣とは 歴史上の人物 Com

北条早雲の名言色紙 少しでも暇あれば文字に親しめ 額付き 受注後制作 Z8709 名言色

北条早雲の格言 名言 有名人の名言 格言集

上下万民に対し 一言半句にても 虚言を申すべからず 北条早雲 魂をアツくさせる名言 格言集

3

北条早雲とは何者か 残した名言や北条政子や子孫について紹介します 武将好き歴史ドットコム

北条早雲 の名言 偉人の言葉 格言 ことわざ 座右の銘 熟語など 偉人の言葉 名言 ことわざ 格言などを手書き書道作品で紹介しています

北条氏綱の名言集

刀剣ワールド 北条早雲 戦国武将

戦国武将名言 Sengokubushoujp Twitter

北条早雲が残した名言から 現代の私たちが学べるコト はじめての三国志

名言 ゆく河の流れ 鴨長明 スマネコ Blog

北条早雲 毛利元就 他 戦国武将名言トランプ 武将銅像天国

北条早雲 巧みな民政で北条家の繁栄を築いた大名 名言 生涯 大名 武将の名言

ヤフオク 戦国武将の家訓と名言 歴史と旅s59 9 今川氏親小

北条早雲が残した名言から 現代の私たちが学べるコト はじめての三国志

北条早雲とは何者か 残した名言や北条政子や子孫について紹介します 武将好き歴史ドットコム

北条早雲の肖像画 名言 年表 子孫を徹底紹介 戦国ガイド

北条早雲 毛利元就 他 戦国武将名言トランプ 武将銅像天国

北条早雲 巧みな民政で北条家の繁栄を築いた大名 名言 生涯 大名 武将の名言

Q Tbn And9gcszxovdzjlmsodto6 Gv2amswmphbmkmu2bf1m2znf4vunrruzt Usqp Cau

北条早雲が残した名言から 現代の私たちが学べるコト はじめての三国志

北条氏康の人物像 年表 逸話 名言をわかりやすく紹介 戦国語り

ガーくん 武人 北条早雲 Part 1 Powered By Line

箱根の坂 司馬遼太郎 北条早雲の名言 台詞まとめました 本の名言サイト

北条早雲とは何者か 残した名言や北条政子や子孫について紹介します 武将好き歴史ドットコム

北条早雲の名言色紙 少しでも暇あれば文字に親しめ 額付き 受注後制作 Z8709 名言色

一人勝ちはng 戦国の知将 北条早雲に学ぶ 人から嫌われない テクニック 毎日が発見ネット

北条早雲の名言 早雲寺殿廿一箇条 家訓 友達選びの基本とは 日本の歴史わかりやすくもっと知りたい

北条氏綱は北条早雲の息子で小田原城を本拠とした 息子に残した遺訓とは 歴史キングダム

北条氏綱の名言集 おしごと百科

北条 早雲の名言 Soun Hojo 偉人たちの名言集

北条氏康とは 家臣や妻 瑞渓院 家系図や名言について解説

北条早雲 巧みな民政で北条家の繁栄を築いた大名 名言 生涯 大名 武将の名言

ヤフオク 戦国武将の家訓と名言 歴史と旅s59 9 今川氏親小

北条早雲の名言色紙 少しでも暇あれば文字に親しめ 額付き 受注後制作 Z8709 名言色

北条早雲 毛利元就 他 戦国武将名言トランプ 武将銅像天国

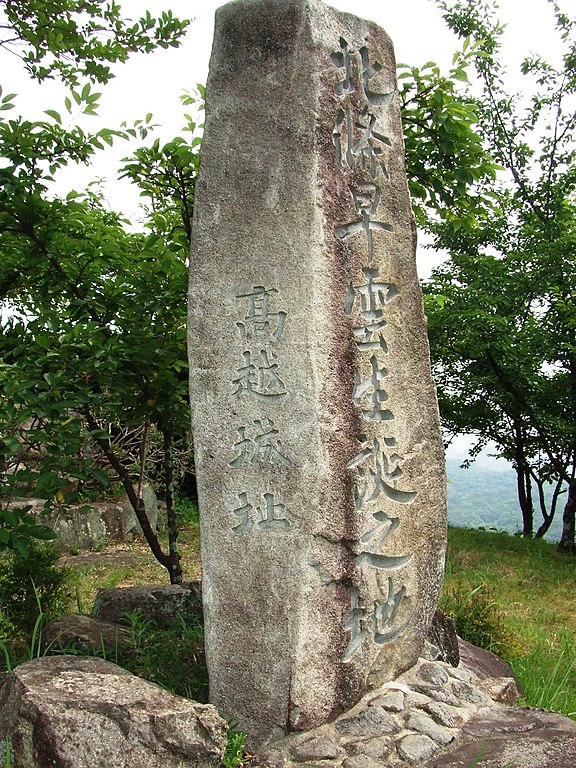

1 25 月 岡山県井原市東江原町 高越城址 散策 4 Gonsanの 気まぐれ独り言

北条早雲とは何者か 残した名言や北条政子や子孫について紹介します 武将好き歴史ドットコム

北条氏綱は北条早雲の息子で小田原城を本拠とした 息子に残した遺訓とは 歴史キングダム

北条早雲 毛利元就 他 戦国武将名言トランプ 武将銅像天国

北条早雲 毛利元就 他 戦国武将名言トランプ 武将銅像天国

名言 ニコニコ 実業家 樋口廣太郎 スマネコ Blog

北条早雲の旧姓と 信長の野望での能力値は 大河ドラマにはまだ未登場 歴史キングダム

北条早雲の名言 早雲寺殿廿一箇条 家訓 友達選びの基本とは 日本の歴史わかりやすくもっと知りたい

北条早雲が広めた 小田原の 外郎 風なうらみそ 小田原北条見聞録

北条早雲 巧みな民政で北条家の繁栄を築いた大名 名言 生涯 大名 武将の名言

ヤフオク 戦国武将の家訓と名言 歴史と旅s59 9 今川氏親小

北条早雲の肖像画 名言 年表 子孫を徹底紹介 戦国ガイド

1 25 月 岡山県井原市東江原町 高越城址 散策 4 Gonsanの 気まぐれ独り言

現在にも通用する戦国武将達の うーん とうならされるような 名言 名句 戦国録

0 件のコメント:

コメントを投稿